This post is also available in English. Mehr Artikel über die Ukraine gibt es hier!

Meine Reiseziele sind ja oft etwas ausgefallen und manchmal auch recht extrem. Unter den bisherigen Artikeln finden sich zum Beispiel ein vergessener Atombunker in Moldau, die Evakuierungszone von Fukushima, ein ehemaliges sowjetisches Pionierlager in Belarus oder ein verlassenes Hotel in den Alpen.

Mitte 2018 ging es für zwei Wochen in die Ukraine, um der Liste einen neuen Eintrag hinzuzufügen: die Sperrzone rund um das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl. Im Gegensatz zu den meisten anderen Zielen kein echter Geheimtipp mehr, Tagesausflüge ab Kiew sind für wenig Geld zu haben. Über die Geschichte des Atomunglücks wurde schon alles geschrieben, die üblichen Bilder kennt man aus dem Fernsehen oder dem Internet. Wenn ich mich also schon der Restrahlung aussetzen würde, dann sollte es auch hier wieder möglichst das Besondere sein. Die Tour sollte mindestens zwei Tage dauern, und wie in Fukushima wollte ich möglichst wieder mit einem der wenigen Überlebenden sprechen können.

Natürlich kann selbst dieser sehr lange Artikel nur einen groben Überblick über die Zustände in der Sperrzone geben. Wir haben mit unseren drei Spiegelreflexkameras immerhin etwa 1.200 brauchbare Fotos geschossen… 😉

Zutritt und Buchung

Anders als in Fukushima existiert die 1986 eingerichtete Sperrzone rund um den havarierten Reaktor Nummer 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl bis heute unverändert. Die erste Grenze verläuft in einem Radius von 30 Kilometern (30-Kilometer-Zone) um den Reaktor, die zweite in einem Radius von zehn Kilometern (10-Kilometer-Zone), und die dritte direkt um das Kraftwerksgelände. Da etwa 60% der frei gewordenen Strahlung hinter der belarussischen Grenze nieder ging, existiert dort zusätzlich das separate Radioökologische Schutzgebiet von Polessien.

Der Zutritt zu beiden Sperrgebieten wird vom Militär kontrolliert, Patrouillen greifen illegale Eindringlinge auf. Das Betreten der belarussischen Sperrzone ist grundsätzlich nur mit einer Sondergenehmigung möglich. Die ukrainische Sperrzone kann entweder auf Antrag bei der Regierung oder zusammen mit einem von etwa 50 Führern betreten werden, welche für etwa zehn verschiedene Fremdenverkehrsgesellschaften tätig sind. Die 10-Kilometer-Zone darf allerdings erst nach Sonnenaufgang betreten und muss vor Sonnenuntergang wieder verlassen werden. Zum einen hat man im Sommer also grundsätzlich viel mehr Zeit. Zum anderen ist der Winter eigentlich die bessere Zeit für Fotografen, da alles noch trostloser wirkt und das fehlende Laub an den Bäumen die Sicht weniger behindert.

Die mit Abstand größten und bekanntesten Gesellschaften sind CHORNOBYL TOUR (chernobyl-tour.com) und SoloEast (tourkiev.com). Beide bieten an allen Wochentagen Tagesausflüge ab Kiev inklusive Transport und Mittagessen zum Preis von 70 bis 80 Euro an. Diese Tagestouren lohnen sich allerdings meiner Ansicht nach nicht, da die Kontrollposten der 30-Kilometer-Zone erst ab 10:00 Uhr besetzt sind und die Touren bereits zwischen 17:00 und 18:00 wieder zurück in Kiev ankommen. Wenn man die Fahrtzeiten und das Mittagessen einrechnet, bleiben nur sehr wenige Stunden für die eigentliche Besichtigung.

Wir haben daher für 299 $ (ca. 270 €) bei SoloEast eine Zweitagestour mit Übernachtung in einem Hotel in Tschernobyl gebucht. Diese festen Touren werden nur etwa ein Mal pro Monat angeboten und haben ein deutlich besseres Preis-Leistungsverhältnis, da man sich die unnötigen Fahrten und Sicherheitskontrollen spart und deutlich mehr Zeit vor Ort hat. Außerdem ist die Gruppengröße auf maximal 12 Personen beschränkt und der Führer stimmt den Ablauf mit den Teilnehmern ab. Längere bzw. individuellere Touren kosten ab 400 Euro aufwärts. Nach der Buchung muss eine Kopie des Reisepasses an den Veranstalter gemailt werden, damit dieser alle Teilnehmer vorab bei den Behörden anmelden kann.

Wer die verfallenen Gebäude auch von innen sehen will, muss zwangsläufig mindestens eine Zwei-Tages-Tour buchen. Zum einen reicht sonst die Zeit ganz einfach nicht aus. Zum anderen ist das Betreten seit einem Unfall im Jahr 2011 offiziell untersagt, und die Führer nehmen das Risiko bei den wenig lukrativen Tagestouren nicht auf sich.

Anfahrt nach Tschernobyl

Die Fahrt im Minibus zum Kontrollpunkt beim Dorf Dytiatky (Дитятки) dauerte etwa eineinhalb Stunden. Dytiatky gehört bereits zum Kreis Tschernobyl, liegt aber gerade noch so außerhalb der Sperrzone.

Vor allem bei den Tagestouristen ging es ganz klar mehr um den Nervenkitzel als um ein echtes Interesse an den Auswirkungen einer Nuklearkatastrophe. Die Touren wurden bereits im Internet mit dem Slogan „Ihre Freunde werden neidisch sein!“ vermarktet, die Wartezeit am Kontrollpunkt konnte man sich am Souvenirshop oder mit einem Selfie mit dem „Gasmasken-Mann“ vertreiben. Einige Besucher hatten weiße Ganzkörper-„Schutzanzüge“ aus dünnem Plastik dabei und warfen sich schon mal in Schale. Notwendig waren die Anzüge natürlich nicht, und sehr wirksam wären sie sowieso nicht gewesen…

Das Hotel

Da es mittlerweile bereits nach elf Uhr war, checkten wir im Hotel Desjatka (Десятка) ein und aßen dort zu Mittag. Die Unterkunft liegt mitten in der Stadt Tschernobyl, elf Kilometer vom Atomkraftwerk entfernt und damit außerhalb der 10-Kilometer-Zone.

Tschernobyl ist keine Geisterstadt. Es gibt noch mindestens zwei weitere Hotels, mehrere Restaurants und Supermärkte, Cafès und ein Postamt. Allerdings ist die Einwohnerzahl von ehemals ca. 14.000 auf unter 700 gesunken. Alle Lebensmittel und Baumaterialien müssen von außerhalb eingeführt werden, das Trinkwasser kommt aus einer Pipeline.

Auch im Hotel gab es einige seltsame Souvenirs zu erstehen, darunter „Tschernobyl-Seife“ mit Bananenaroma (?) und T-Shirts mit einem fluoreszierendem Aufdruck, welcher im Dunkeln grün leuchtet.

Fahrschule und LKW-Werkstatt

Nach dem Mittagessen fuhren wir zu einer Autowerkstatt und Fahrschule, welche sich in direkter Nähe zum Überhorizontradar DUGA-1 befindet. Hier wurden Militärfahrzeuge repariert und die dafür benötigten Fahrer ausgebildet.

Die Einrichtung der Fahrschule war wahrscheinlich schon in den 1980er Jahren veraltet gewesen. Die Technik der sowjetischen Lastwagen allerdings auch…

Auf diesem Brett wurden die Fahrten noch händisch und mit Kugelschreiber dokumentiert. Computer, Bildschirme, Drucker? Fehlanzeige! 😉

Überhorizontradar DUGA-1

Die wahrscheinlich bekanntesten Bilder aus der Sperrzone stammen vom ehemaligen Überhorizontradar DUGA-1 (дуга, deutsch Bogen). Dieses sollte die Sowjetunion vor im Anflug befindlichen Interkontinentalraketen warnen. Im Westen war die Anlage auch als Russian Woodpecker (Russischer Specht) bekannt, weil das Radarsignal ein charakteristisches, klopfendes Störgeräusch auf vielen anderen Radiofrequenzen erzeugte. In einigen Unterlagen (darunter leider auch im stark fehlerbehafteten Artikel der deutschen Wikipedia) wird der Standort als Empfänger der Anlage DUGA-3 bezeichnet. Dies ist mit großer Wahrscheinlichkeit falsch. DUGA-3 existierte wahrscheinlich nie, und für einen Sender wäre keine so umfangreiche Technik notwendig gewesen.

Die bis zu 150 Meter hohen und etwa 400 Meter breiten Antennengerüste tragen Hunderte von einzelnen Antennen, welche über eine Unzahl von Drähten und Kabeln mit der Empfangsanlage verbunden sind. Die Sendeanlage stand etwa 50 Kilometer entfernt weiter östlich. Entgegen vieler Behauptungen wurde die Anlage wohl nicht hauptsächlich wegen des hohen Stromverbrauches in der Nähe des Atomkraftwerkes aufgebaut. Die Sendeleistung betrug nur etwa zehn Megawatt – knapp zwei Promille der Kraftwerksleistung, und nicht mehr als der Verbrauch der Stadt Prypjat selbst.

Vielmehr bot sich der Standort wahrscheinlich einfach aus Sicherheitsgründen an. Das Gebiet um das Atomkraftwerk war sowieso schon abgeschirmt, der streng geheime Radarkomplex mit seinen riesigen Antennen, großen Gebäuden und mehreren Tausend Angestellten stach dann nicht mehr ganz so sehr ins Auge. Die Bewohner der Städte Prypjat und Chernobyl konnten die Antennen aus der Ferne sehen und wussten wahrscheinlich auch, was dort vor sich ging. Aber im Westen konnte bis nach dem Mauerfall und der Öffnung der Sperrzone nur spekuliert werden. Ironischerweise würde es DUGA-1 heute gar nicht mehr geben, wenn das Atomunglück nicht stattgefunden hätte. Ende der 1980er Jahre war das System durch Beobachtungssatelliten im All technisch bereits weit überholt worden. Die Verschrottung stand kurz bevor.

Die Signale von den Antennen wurden über dicke Kabel in breiten Schächten zu den Empfangsanlagen in den benachbarten Gebäuden übertragen. Wer sich DUGA-1 auf einer Landkarte anschaut, wundert sich vielleicht, warum die Antennen nach Nordwesten und nicht nach Westen (in Richtung Europa) oder nach Osten (in Richtung der USA) ausgerichtet sind.

Tatsächlich führt die kürzeste Route zwischen Nordamerika und sowjetischem Territorium über den bzw. „links“ am Nordpol vorbei. DUGA-1 schaut also hauptsächlich in Richtung Norden und deckt an einer Seite noch einen guten Teil Mitteleuropas ab. Das amerikanische Frühwarnsystem namens Distant Early Warning Line (DEW Line) wurde aus den selben Gründen in Alasaka, Kanada und Grönland aufgebaut und schaute ebenfalls in Richtung Nordpol.

Die Verarbeitung der Radarsignale wurde damals noch mit riesigen Analogcomputern durchgeführt.

Die Überreste der Anlagen zogen sich über zwei Stockwerke. Mit Hilfe des Überhorizontradars konnten Raketenstarts in bis zu 8.000 Kilometern Entfernung beobachtet werden.

Eine komplette Halle war nur für die Kühlanlagen der – im Vergleich zu heute – sehr ineffizienten Technik vorgesehen. Aber das war bei den Sowjets ja im Prinzip immer schon so gewesen. Wer sich in den Technischen Museen des Ostblocks umschaut, findet dort hauptsächlich große, schwere, von Hand gefertigte Klötze vor. Billige Arbeitskraft und elektrische Energie waren ja quasi unbegrenzt verfügbar.

Die Büro- und Arbeitsräume waren nach 30 Jahren Verfall in einem erbärmlichen Zustand, hatten aber andererseits auch ihren ganz eigenen Charme.

Zum Komplex gehörten auch ein Ausbildungszentrum für den Nachwuchs. Die angehenden Techniker und Radaroperateure erlernten hier elektrotechnische Grundlagen und die Bedienung der riesigen Radaranlage.

An allen Ecken und Enden ließen sich auch noch Artefakte aus der Zeit kurz vor dem Unglück finden, beispielsweise dieser Zeitungsartikel vom 8. Juni 1985 über ein freundliches Treffen zwischen Michail Gorbatschow und Todor Schiwkow, dem damaligen Staatschef von Bulgarien.

Auch an Propaganda gegen den Feind mangelte es nicht. Hier beispielsweise wurden die Interventionen der USA in El Salvador (links) und dem Libanon (rechts) ausgeschlachtet, um Stimmung gegen den Feind zu machen. Die sowjetische Intervention in Afghanistan seit 1979 fiel dabei natürlich unter den Tisch.

Auf der Weiterfahrt zur nächsten Station begegneten uns einige Wildpferde. Unserem Führer zufolge wurden in der Zeit kurz nach dem Unglück vermehrt tote Tiere und Pflanzen mit Missbildungen gefunden, allerdings habe sich die Natur sehr schnell angepasst. Mittlerweile ist die Sperrzone ein Paradies für seltene Tierarten. Neben den Wildpferden gibt es auch Wölfe und Bären.

Vögel leiden immer noch stärker unter der Strahlung als andere Lebewesen. Ich kann das bestätigen, viele Vögel haben wir unterwegs nicht gesehen oder gehört. Allerdings soll es mittlerweile auch Vogelarten geben, welche sich angepasst haben und stärker sind als zuvor. Ja, mutierte Nuklear-Supervögel sozusagen. Was kann dabei schon schief gehen 😉

Das Kernkraftwerk

Zeit, sich dem Auslöser der ganzen Katastrophe zuzuwenden: dem Kernkraftwerk. Vom Fluss Prypjat aus hat man einen schönen Blick auf die gesamte Anlage mit den insgesamt sechs Reaktorblöcken, von welchen aber nur vier fertiggestellt wurden. Reaktorblock 4 explodierte am 26. April 1986 nach einer Kernschmelze und löste damit das Unglück aus. Die benachbarten Blöcke 1, 2 und 3 wurden trotzdem weiter betrieben und gingen erst zwischen Oktober 1993 und Dezember 2000 endgültig vom Netz. Die Betriebsmannschaften mussten also teilweise noch bis zu 14 Jahre lang weiter in den verseuchten Anlagen arbeiten 😯

Vor dem ehemaligen Reaktorblock 4 steht heute eine Statue, welche an das Unglück erinnern soll. Zwischen 600.000 und 800.000 Arbeiter, sogenannte „Liquidatoren“, mussten teilweise direkt am offenen Reaktor arbeiten, um diesen abzuschirmen und den ersten Beton-Sarkophag zu errichten. Im Inneren des Sarkophages blieb die Situation von 1986 konserviert. Die Brennstäbe und weitere Teile des Reaktors verschmolzen zu einer als Corium bezeichneten Masse, welche irgendwo unter dem Reaktor ausgehärtet ist und weiter strahlt. Hier leben nur noch radiotrophe Pilze wie Cryptococcus neoformans, welche sich von der harten Gammastrahlung ernähren. Auf dem Bild ist bereits der zweite Sarkophag sichtbar, welcher seit 2016 in Position gebracht wird.

Als der Sarkophag schließlich errichtet war, versuchte man sich an der Dekontaminierung des ganzen Gebietes. Die Liquidatoren verschlimmerten die Situation aber aus Unwissenheit oft noch und verseuchten z.B. das Grundwasser. Schließlich gab man die Region komplett auf und evakuierte insgesamt etwa 240.000 Menschen in einem Umkreis von 30 Kilometern.

Neben der heutigen 30-Kilometer-Sperrzone wurden auch große Gebiete in Weißrussland, Russland, Europa und Asien verseucht. Österreich gehörte mit zu den am stärksten verseuchten Gebieten, aber auch Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg sind stark radioaktiv belastet. In Pilzen und Wildbeeren konzentriert sich die Strahlung, und damit letztendlich in den Wildtieren. In einigen Regionen kann deswegen bis heute etwa die Hälfte des von Jägern erlegten Wilds nicht zum Verzehr freigegeben werden, weil die Grenzwerte überschritten werden.

Etwa einen Kilometer von den Blöcken 1 bis 4 entfernt entstanden ab 1981 die Blöcke 5 und 6. Trotz des Unglücks wurde noch an den beiden Blöcken weiter gebaut, bis die Arbeiten 1988 wegen der hohen Strahlung endgültig eingestellt werden mussten. Die nicht mehr fertiggestellten Kühltürme sind heute einfach zugänglich und bieten einige schöne, wenn auch gespenstisch anmutende Perspektiven für uns Fotografen.

In diesem Kühlturm habe ich erst so richtig begriffen, was es wirklich bedeutet, radioaktiver Strahlung ausgesetzt zu sein. Wir wanderten in absoluter Stille durch die gigantische Betonwüste, die Sonne strahlte am blauen Himmel, es war angenehm warm. Plötzlich piepste mein Geigerzähler los. Wir hatten die Geräte auf ein Limit von 2 µSv/h eingestellt, ein Wert, welcher in den Stunden zuvor nur sehr selten erreicht worden war. Jetzt aber meldete sich der Geigerzähler immer wieder, wie aus dem Nichts, und zeigte Werte von bis zu 7 µSv/h an. Entweder war ich zu nahe an verseuchtes Moos gekommen, oder der Wind trug radioaktive Partikel aus den Wäldern an uns vorbei.

Die menschlichen Sinne können mit radioaktiver Strahlung nichts anfangen. Man sieht nichts, hört nichts, spürt nichts und schmeckt nichts. Der Geigerzähler misst zwar die Strahlung, zeigt aber keine Richtung oder sonst irgendwie nützlichen Informationen an. Wohin flüchten? Wovor flüchten? Möglicherweise kleben die Partikel schon am eigenen Körper, oder man hat diese bereits eingeatmet. Vielleicht gibt es noch Rettung. Vielleicht ist es schon zu spät. In solchen Momenten ist man völlig hilf- und orientierungslos.

Dieses etwa sechs Meter hohe Graffiti wurde 2016 zum 30. Jahrestag der Katastrophe vom australischen Künstler Guido van Helton angebracht. Obwohl er die Erlaubnis der Behörden hatte und vom Militär begleitet wurde, konnte er es kaum erwarten, die Sperrzone wieder zu verlassen.

Prypjat

Nur knapp drei Kilometer vom Kernkraftwerk entfernt liegt die Geisterstadt Prypjat (При́п’ять), benannt nach dem gleichnamigen Fluss. Vor dem Unglück galt Prypjat als absolute Vorzeigestadt, sie war schließlich erst 1970 für die Mitarbeiter des Kernkraftwerkes gegründet und errichtet worden. Die fast 50.000 Bewohner genossen einen höheren Lebensstandard als in der Sowjetunion üblich, sie verdienten mehr und der Altersdurchschnitt war niedrig. Die Evakuierung der gesamten Stadt erfolgte erst 36 Stunden nach der Katastrophe. Mehr als 1.000 Busse waren dafür nötig.

Viele Menschen fanden in Slavutych (Славутич), einer speziell für die evakuierten Arbeiter neu errichteten Stadt auf der anderen Seite des Dnjeprs, eine neue Heimat. Von dort aus pendelten sie teilweise noch bis ins Jahr 2000 mit der Eisenbahn zur Arbeit ins Kraftwerk. Prypjat hingegen wurde schlagartig zur Geisterstadt. Früher gab es hier keine hohen Bäume, das gesamte Stadtgebiet war gerodet worden. Heute hat sich die Natur fast alles zurückerobert. Teilweise stehen die etwa 20 Meter hohen Bäume so dicht, dass ganze Wohnblocks im Dickicht verschwinden.

Der Dreh- und Angelpunkt des öffentlichen Lebens war wie immer der Kulturpalast, in Prypjat natürlich stolz auf den Namen Energetik (дворец культуры „Энергетик“) getauft. Hier fanden nicht nur Theateraufführungen und Feiern statt, sondern auch sportliche Wettkämpfe.

Für die Sportveranstaltungen war der Kulturpalast mit einer eigenen Sporthalle und einem Schwimmbad ausgestattet.

Von der Sporthalle aus konnten wir schon den nächsten und wahrscheinlich bekanntesten Ort in Prypjat sehen: den ehemaligen Vergnügungspark.

Der Vergnügungspark

Vergnügungsparks gab es ja in jeder größeren sowjetischen Stadt. Die Reaktorkatastrophe am 26. April 1986 sorgte in Prypjat dafür, dass die für den 1. Mai 1986 geplante Eröffnung nicht mehr stattfinden konnte. Seitdem rosten die Fahrgeschäfte vor sich hin, aber auch 30 Jahre später hängen immer noch alle Gondeln am Riesenrad.

Ein Riesenrad und ein Karrussell waren in der Sowjetunion fast immer dabei, ein Autoscooter wie in Prypjat hingegen recht rar. Umso trauriger für die Kinder, dass dieser Vergnügungspark nie in Betrieb ging.

Krankenhaus 126

Eine Stadt mit 50.000 Einwohnern benötigt natürlich auch eine gute medizinische Versorgung. Im Krankenhaus Nummer 126 von Prypjat wurden aber auch die ersten Opfer des Nuklearunfalls behandelt, bevor man damit begann, diese in ein Spezialkrankenhaus bei Moskau auszufliegen.

Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde verlassene Krankenhäuse immer noch mal ein ganzes Stück gruseliger als alles andere. Wer weiß, welche Geister oder radioaktiven Bazillen hier herumspuken…

Das Krankenhaus wurde zwar nach der Katastrophe weiter für die Versorgung der Liquidatoren genutzt, muss aber irgendwann dann doch recht überstürzt geräumt worden sein. Selbst für den Abtransport von vielleicht noch nützlichen Dinge, wie etwa Ampullen mit Kalziumlösung, blieb offensichtlich keine Zeit.

Bei der chaotischen Evakuierung der Stadt wurden viele radioaktiv verseuchte Objekte zurückgelassen, welche die Liquididatoren aus dem Kraftwerk mitgebracht hatten. Darunter zum Beispiel diese Metallplakette, welche auch nach 30 Jahren immer noch mit unglaublichen 488,7 µSv/h strahlte. Zum Vergleich: An den meisten anderen Orten in der Sperrzone zeigten unsere Geigerzähler weniger als 1 µSv/h an, bei meinem Besuch in der Evakuierungszone von Fukushima hatten wir selbst direkt vor dem Kraftwerk gerade mal 4 µSv/h gemessen 😯

Vor Kurzem wurde außerdem die Existenz eines Raums im Keller bestätigt, in welchem die kontaminierten Uniformen der Liquidatoren aufgeschichtet wurden. Dort hatte man auch nach drei Jahrzehnten immer noch 1 Sv/h gemessen, genug, um binnen kurzer Zeit eine leichte Strahlenkrankheit zu verursachen!

Schwimmbad „Lazurny“

Relativ häufig auf Bildern zu sehen ist auch das öffentliche Schwimmbad Lazurny (Плавательный бассейн „Лазурный“, deutsch Schwimmbad „Azur“) mit seinem charakteristischen Sprungturm.

Das Schwimmbad blieb auch nach der Katastrophe illegalerweise noch für einige Jahre geöffnet, um den Liquidatoren ein bisschen hart verdiente Entspannung zu verschaffen. Einer urbanen Legende nach soll erst eine unglückliche Kombination aus Aberglaube und Fahrlässigkeit zur Schließung geführt haben: Viele der Liquidatoren glaubten demnach, Vodka habe eine dekontaminierende Wirkung. Als einer der Arbeiter betrunken vom Sprungturm auf den Beckenrand stürzte und sich dabei den Schädel spaltete, sah sich die Verwaltung gezwungen, den illegalen Betrieb endgültig einzustellen.

Mittelschule Nummer 3

Unter den knapp 50.000 Einwohnern von Prypjat waren etwa 15.000 Kinder und Jugendliche, dazu kamen noch viele weitere aus den umliegenden Dörfern. Es gab insgesamt 15 Kindergärten und Grundschulen sowie fünf höhere Schulen, von welchen die Mittelschule Nummer 3 direkt neben dem Schwimmbad wohl am bekanntesten sein dürfte. Hier wurde fast alles zurückgelassen, von der Einrichtung und den Lehrmaterialien bis zu den Bastelarbeiten der Kinder an den Wänden.

Besonders gruselig sind allerdings die vielen Gasmasken in Kindergröße, welche hier zurückgelassen wurden. Plünderer haben die Masken auf der Suche nach einen kleinen Stück Silbermetall, welches sich darin befand, aus den Schränken gerissen und dann einfach liegen gelassen.

Der Kindergarten

Langsam neigte sich der erste Tag dem Ende zu, und wir machten uns auf den Weg zum Hotel. Auf dem Weg schauten wir noch schnell ein einem ehemaligen Kindergarten in einem kleinen Dorf vorbei.

Zwischen den Unterlagen fanden sich auch noch viele Bücher und Magazine, beispielsweise dieses Magazin über Vorschulerziehung aus dem Jahr 1975.

Zurückgelassene Kinderpuppen in verlassenen Häusern sind ja grundsätzlich immer eine gruselige Sache, aber diese hier waren auch noch radioaktiv verstrahlt und extra gruselig…

Beim Verlassen der 10-Kilometer-Zone passierten wir zum ersten Mal eine der Sicherheitsschleusen. Man begibt sich in eine Messzelle, welche auf allen Seiten von Geigerzählern umgeben ist. Liegen die Messwerte unter den Grenzwerten, wird die kleine Schranke mit einem leisen „Klack“ automatisch freigegeben. Der Sicherheitsposten überprüft in der Zwischenzeit den Kleinbus mit einem Handgeigerzähler.

Hätte sich die Schranke bei einem der Teilnehmer nicht geöffnet oder wäre der Bus zu stark verstrahlt gewesen, hätten wir ein größeres Problem gehabt. Unser Führer hatte uns bereits ganz zu Beginn gewarnt: Einfache Kontaminationen an den Schuhen, zum Beispiel durch radioaktiv verseuchte Erde oder Moos, konnten meistens mit etwas Wasser und einer Einweg-Plastikbürste entfernt werden. Kontaminierte Kleidung war dagegen ein ganz anderes Problem. Eine chinesische Touristin soll sich angeblich kurz vor unserem Besuch unterwegs auf den verseuchten Boden gesetzt haben und musste dann wohl ohne ihre Hose zurück nach Kiew fahren 😉

Nukleare Geisterstunde

Wir aßen im Hotel zu Abend, ich überspielte alle unsere Bilder auf den Laptop, steckte die Akkus in die Ladegeräte und wir legten uns direkt ins Bett. Schließlich wollten wir am nächsten Tag bereits am frühen Morgen wieder durch die 10-Kilometer-Zone fahren. Dass wir es in dieser Nacht noch mit den nuklearen Geistern der Sperrzone zu tun bekommen würden, konnten wir noch nicht ahnen…

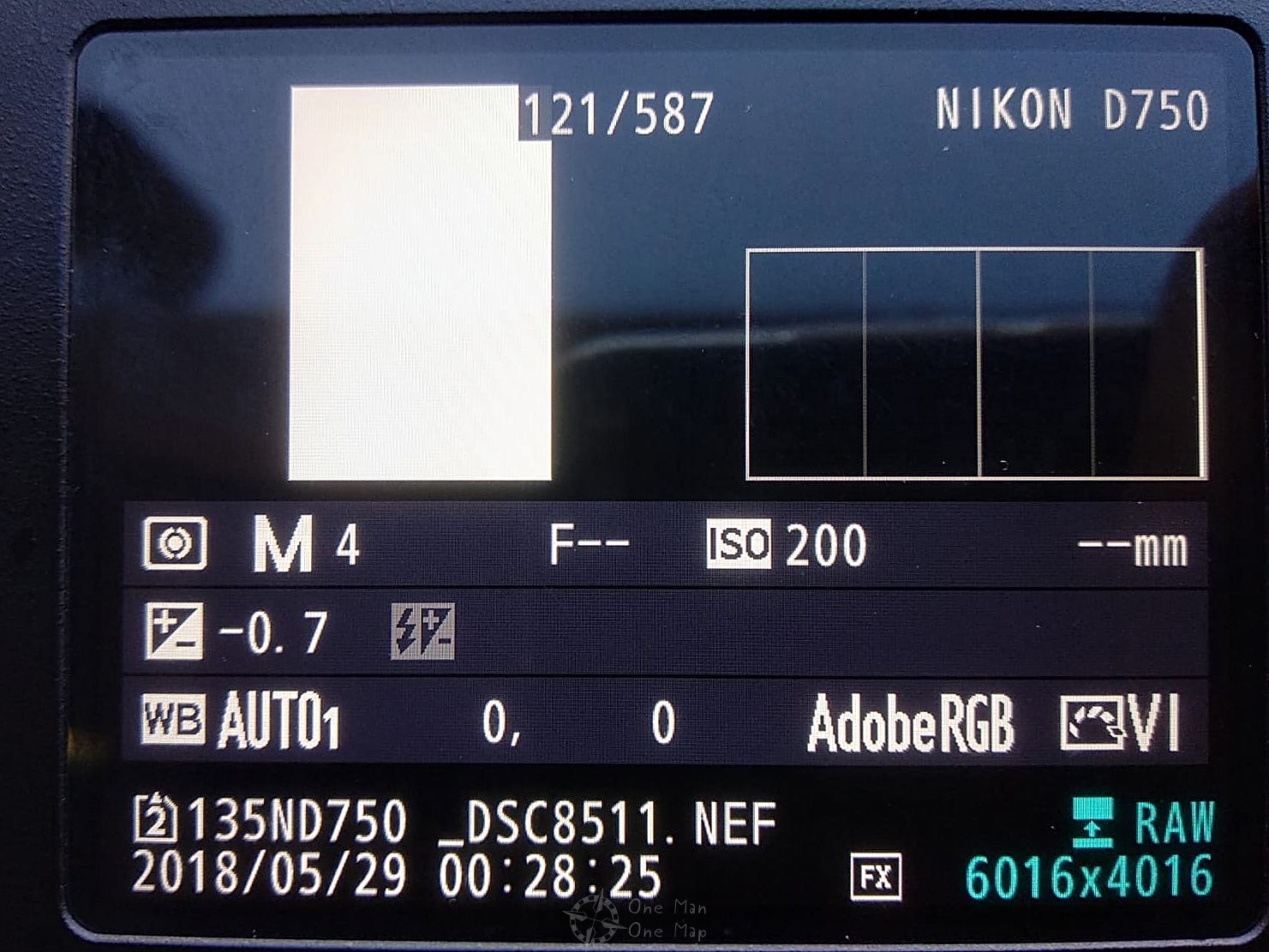

Gegen vier Uhr morgens wurde ich plötzlich durch ein lautes, aggressives Piepsen geweckt. Der Schuldige war schnell gefunden: meine Nikon D750 piepste nicht nur aus unbekannten Gründen vor sich hin (die Kamera hat in den letzten zwei Jahren nie auch nur ein Mal gepiepst), sondern das Autofokus-Hilfslicht blinkte im gleichen Intervall. Der wenige Stunden zuvor noch voll geladene Akku war plötzlich leer. Der Ein-Aus-Schalter stand bereits auf „Aus“, also riss ich schlaftrunken den Akku aus dem Batteriefach, beendete damit das Gepiepse und Geblinke, steckte den Akku in das Ladegerät und legte mich wieder hin. Zum Glück habe ich mich nicht weiter im Raum umgeschaut und bemerkte erst am nächsten Morgen das neue Bild auf der Speicherkarte:

Angeblich hatte die Kamera um 00:28:25 Uhr morgens ein völlig weißes Bild aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich geschlafen. Das Bild war im Hochkantformat aufgenommen worden, obwohl die Kamera horizontal auf einem Schränkchen abgelegt worden war. Die Metadaten enthielten scheinbar sinnlose Werte: vier Sekunden Belichtungszeit, unbekannte Blendeneinstellung (!), unbekannte Objektivbrennweite (!). Das Gerät funktionierte zwar den ganzen zweiten Tag über normal, aber irgendwie waren wir doch ein bisschen froh, keine Drei-Tages-Tour gebucht zu haben 😯

Erst nach unserer Rückkehr Wochen später hatte ich den Mut, nach eventuellen Geisterspuren in den weißen Pixeln zu suchen. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden…

Zu Gast bei Valentina Ivanova

Am zweiten Tag machten wir uns auf in das ehemalige Dorf Teremtsi (Теремці) am östlichen Ende der Sperrzone, um Valentina Ivanova zu treffen. Unser Führer hatte am Tag zuvor mit ihr telefoniert, und sie war hocherfreut, uns empfangen zu dürfen. Die fast 30 Kilometer lange Anfahrt von Tschernobyl war allerdings alles andere als angenehm. Früher bestand Teremtsi am Dnjepr aus etwa 500 Häusern, hatte eine eigene Schule und eine größere Hafenanlage. Mittlerweile war aus der Straße ein besserer Feldweg geworden, die Häuser waren in der dichten Vegetation verschwunden, und mehr als ein Mal war unser Führer nicht sicher, ob er die richtige Abzweigung genommen hatte.

Aber letztendlich kamen wir wohlbehalten am Grundstück an. Valentina Ivanova gehört zu der sehr kleinen Gruppe von illegalen Bewohnern der Sperrzone, welche immer noch dort leben. Sie kam als junges Mädchen nach Teremtsi, heiratete 1968 im Alter von 22 Jahren und arbeitete im Krankenhaus 126 von Prypjat als Krankenschwester. Nach dem Unglück war sie dort mit für die Erstversorgung der verletzten Feuerwehrleute und der Liquidatoren verantwortlich, der Ehemann wurde als Liquidator eingezogen.

Obwohl die Umgebung ihres Hauses auch heute immer noch so stark verseucht ist, dass viele Teile davon nicht betreten werden dürfen, hielten die beiden allen Räumungsversuchen stand. 2008 starb der Ehemann schließlich. Frau Ivanova möchte an der Seite ihres Mannes beigesetzt werden und lehnt einen Umzug in ein Altenheim außerhalb der Sperrzone strikt ab. Wir trafen die mittlerweile 72-jährige wohlauf und gut gelaunt an.

Die illegalen Bewohner und die Behörden haben sich über die Jahre miteinander arrangiert. Ein grundlegender Zugang zu Elektrizität und Lebensmitteln wird gewährleistet, bei Problemen (beispielsweise nicht mehr passierbaren Straßen im Winter) können die Bewohner die Sicherheitsposten telefonisch informieren. Ansonsten hilft man sich gegenseitig, oder man bittet die Fremdenführer, Dinge mitzubringen. Wir hatten früh morgens noch schnell die Einkaufliste von Frau Ivanova abgearbeitet.

Verwandte dürfen die Sperrzone auch an bis zu 14 Tagen pro Monat betreten und aushelfen, was Frau Ivanovas Schwiegersohn gerade ausnutzte, um im Dnjepr Fische zu fangen. Sie selbst kümmerte sich hingegen wie an jeden Tag um den Garten. Neben einem kleinen Gemüsegarten zur Selbstversorgung waren die Blumen ihr ganzer Stolz.

Nach unserem Besuch bei Frau Ivanova klettern wir noch kurz auf eines der im Dnjepr gestrandeten Schiffswracks. Sicher eine lohnende Sache für Buntmetalldiebe, aber so tief verirrt sich kaum jemand in die Sperrzone.

Sommerlager „Smaragd“

Am Kühlbecken des Kernkraftwerkes befand sich das ehemalige Sommerlager Smaragd

(база отдыха изумрудный, Baza Otdykha Izumrudnyy). Neben den 100 Holzhäusern gab es auch ein Kino, eine Bibliothek, einen Tanzsaal, einen Bootsanleger und einen Supermarkt für die kleinen Gäste. Allerdings war es wohl nicht gerade einfach, einen der sehr begehrten Plätz in diesem Lager zu bekommen. Die Eltern mussten schon im Kernkraftwerk arbeiten oder einen höheren Posten bei der Partei bekleiden. Der Baustil der verfallenen Häuser erinnerte mich sehr stark an meinen Besuch im ehemaligen Pionierlager „Druzhnyj“ bei Minsk in Belarus.

Nach dem Unglück wurde das Lager sofort geräumt, dann ließen sich hier die Liquidatoren häuslich nieder. Unter ihren Hinterlassenschaften findet sich unter anderem auch wieder so manche Gasmaske.

Das Sommerlager „Smaragd“ taucht angeblich auch im Computerspiel S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl auf. Kein Wunder, gruselig ist es hier schon, und die Malereien an den Wänden helfen nicht wirklich. Ähnlichkeiten mit bekannten Figuren aus den Filmen des westlichen Klassenfeindes sind übrigens reiner Zufall 😉

Das Baumaterial für das Sommerlager scheint schon in den 1970er etwas knapp gewesen zu sein. Wir kamen an nicht nur einer Decke vorbei, welche offensichtlich aus den Resten von wiederverwerteten Holzkisten und Paletten zusammengenagelt worden war.

Tschüss, Tschernobyl

Bevor es zurück nach Kiev ging, machten wir noch ein Mal in Tschernobyl halt. Ein Teil der Gruppe holte sich noch ein letztes Eis am Stiel, ich hingegen fing noch ein bisschen typisch sowjetische Kunst ein.

Tschüss, Tschernobyl, vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. In den nächsten Artikeln geht es dann weiter durch die Ukraine. Weniger gruselig wird es dabei allerdings nicht unbedingt… 🙂

Viele weitere Bilder von Lost Places findet ihr in der entsprechenden Kategorie.

Dieser Artikel wurde von Simon für One Man, One Map geschrieben. Das Original befindet sich hier. Alle Rechte vorbehalten.

Ich muss ein mal ein großes Lob für die schönen Bilder und den schönen Text aussprechen.

Hat mich wirklich gefesselt!

Das mit dem Geisterbild ist durchaus kurios. Dem ganzen noch mal nachgegangen? 🙂

Gruß!

Vielen Dank für das Lob!

Auf dem Geisterbild ist tatsächlich nichts zu sehen außer überbelichteten Pixeln. So ein Bild hätte z.B. entstehen können, wenn die Kamera im sogenannten „Bulb“-Langzeitbelichtungsmodus gewesen wäre. Dann schließt sich der Verschluss nicht automatisch, sondern erst nach einem zweiten Druck auf den Auslöser. Bei völliger Dunkelheit hätte das Bildrauschen nach einigen Stunden ein komplett weißes Bild erzeugt.

Allerdings war die Kamera eigentlich komplett aus…